私ども、MCEI大阪支部は2023年に創立50周年を迎えました。

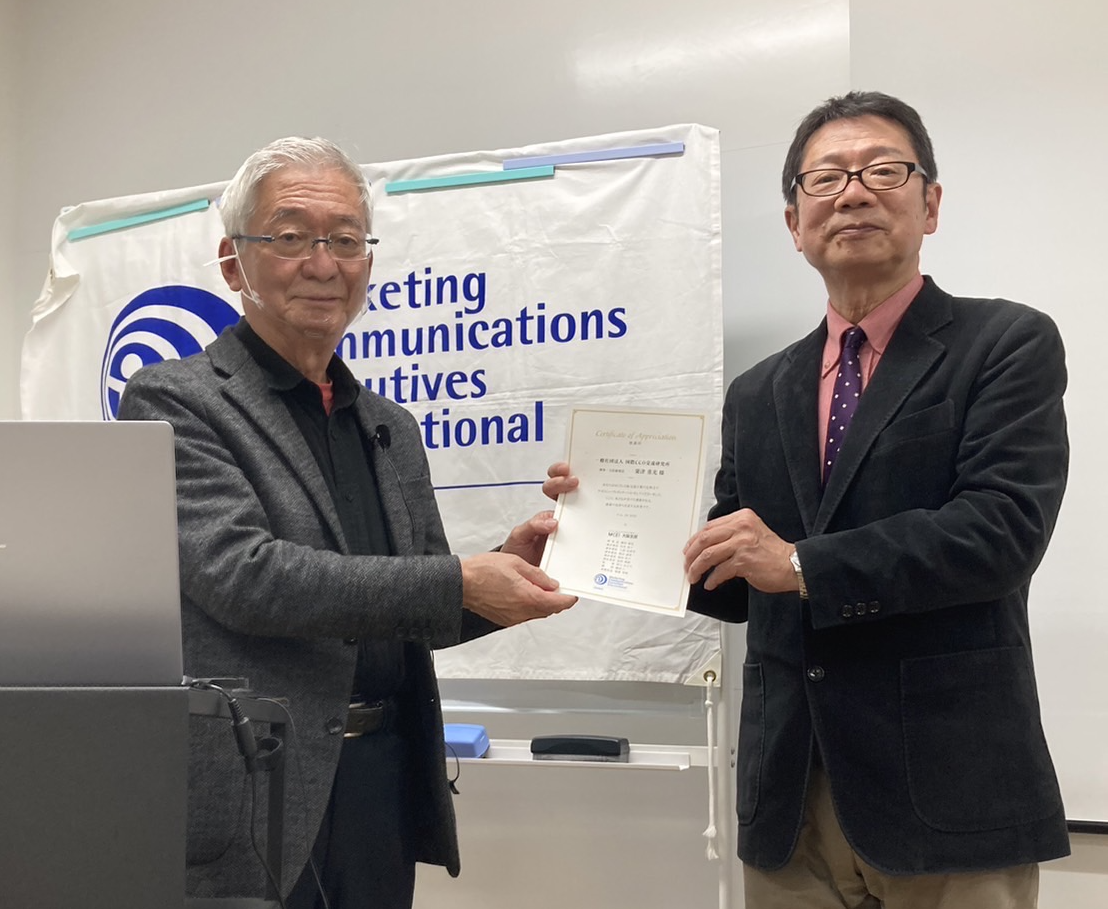

今回は50周年記念講演会として、現東京支部理事長であり、カゴメ株式会社でMCEIの創設理事長である水口健次氏に直接指導を受けていた宮地 雅典さんをお迎えし、私どもが水口氏から何を学び、未来に何を繋いで行くかを議論いたしました。

前半は宮地さんのお話を伺い、後半は大阪支部メンバーとのパネルディスカッション形式で議論する、2部構成といたしました。

◆日 時:2023年12月14日(木)18:30〜20:00

◆第1部講演テーマ:『我々は水口先生から何を学び、何を未来へ繋ぐのか』

◆講 師:MCEI東京支部 理事長 宮地 雅典氏(カゴメ株式会社)

◆第2部:パネルディスカッション

<参加メンバー>

宮地 雅典氏(MCEI東京支部理事長)

藤村 滋弘氏(MCEI大阪支部理事長)

橋詰 仁氏(MCEI大阪支部顧問)

舘岡 成之氏((株)K-Wod/元日本マーケティング研究所)

PDFはこちらから